郝蕾自曝曾重度抑郁,天生不是贤妻良母?(组图)

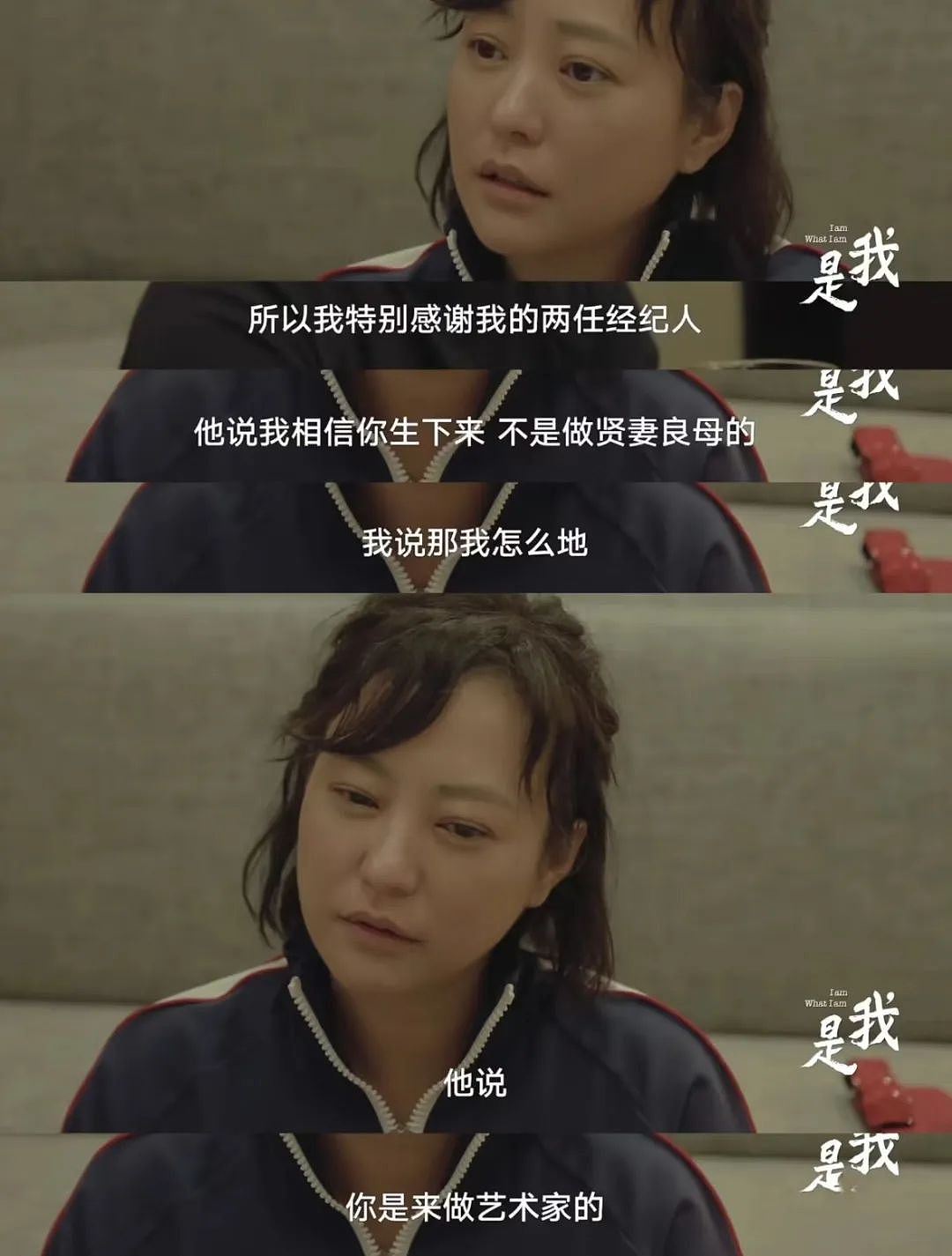

最近看了一段郝蕾的采访,来自纪录片《是我》。

镜头前,郝蕾谈到这个时代的女性焦虑。

比如职业焦虑,到底是好好去做一个成功的职业女性,还是找个好人嫁了?

比如生育焦虑,如果不赶紧生孩子,是不是以后就没有孩子?

郝蕾说:“所有女性都会面临这样的问题吧。”

她自然也是其中一个。

经历过两段婚姻的郝蕾,如今独自抚养两个双胞胎儿子。

有一段时间,儿子对她说,妈妈一点都不了解我。

她挺伤感的,反思儿子说的了解到底是什么呢?

面对亲子关系,郝蕾的态度是:他不当我儿子的时候,我就是郝蕾。

但毕竟她有了孩子。

作为母亲,郝蕾自觉已经在有限时间里竭尽全力给予孩子陪伴。

但如果期盼她像普通妈妈一样朝九晚五,她做不到。

她戏谑地问:“非常抱歉,孩子你为什么要投生在我家?为什么要做我的儿子?”

郝蕾自己的童年,是漂泊孤独的。

儿时记忆里,父母与自己的关系是严厉的,疏离的,缺乏爱的表达甚至是有些残酷的。

父亲是军人,家中长子,作为女孩的郝蕾从小就被当成男孩子一样历练成长。

15岁离开家,一个人坐火车去拍戏,当时火车连硬座都没有,她就坐在自己行李上,一路到长春电影制片厂。

郝蕾曾说,她和张子枫拍戏时,很羡慕她。相比自己当年的境遇,6岁开始拍戏的张子枫一直有妈妈陪在身边。

而她从来都只能靠自己。

人过中年的郝蕾,会对当年离家的场景记忆犹新,从爸爸的倒车镜里看来送别的同学们像被镜头越拉越远,一个人从通化哭到长春。

很小年纪,就感知到很多人和关系,断了可能就很难再见了。

成为母亲的郝蕾,还是会惦记着父亲的一个拥抱。

她第二段婚姻结束后,希望得到父亲的安慰,父亲说“哭有什么用”,她泪如雨下。

从没让父母操心过的自己,为什么就不能得到一个拥抱?

对于亲子关系,她感慨:“孩子太懂事,父母就不懂事。”

父亲生病,去医院检查,郝蕾本想给予安慰。话到嘴边,说出口的却是生硬的官方语言。

她很后悔,也很无奈,四十多年的习惯,彼此之间的互动,很难改变。

“我对他像他对我一样残酷。”

原生家庭的痕迹,两段婚姻的经历,郝蕾更清楚地“看”见自己,理解那些情感的来路和出口。

青春期独自离家,很早就失去亲近的关系和情感,总想把它补上去。

就像她年轻时饰演的角色和她曾经的爱恋。

把爱情作为全部,甚至加倍去体验和感受。

但浓度太高,力量太大,反而容易让对方窒息。

一个人缺乏被爱的能力,在得到爱的时候,也不知道怎样才能接得住。

郝蕾形容那种感受:“有人爱你,就阳光灿烂;不爱了,就好似枯萎。”

但沉下来问自己:怎么会这样呢?那么个人的价值呢?

郝蕾自曝十多年前,自己也曾重度抑郁。那时她还有个人的微博,写过关于“微笑抑郁”的文章,只是那时候,这种话题还上不了热搜,不会被赚大钱,没有太多人关注。

人过中年的郝蕾,试着与亲情和解,与人生的“求而不得”和解。

她坦言自己从15岁开始对安全感的渴求,但命运就是不给你。

“它就是不给你”,郝蕾重复着这句话。

她也曾在三十岁前后,以为回归家庭,做一个贤妻良母,能提供某种安稳。

再回头,只庆幸经纪人的醍醐灌顶:“你生下来不是做贤妻良母的,你是做艺术家的。”

表演,是她的出口,她理解为“宿命”。

跟着宿命的安排,走上演员这条路,在不同的角色里体验不一样的人生,滋养了郝蕾现实里求而不得的部分。

那些作为“贤妻良母”不能治愈的隐痛,作为演员的郝蕾,大概可以。

郝蕾这几年的作品,多围绕家庭关系,揭开或者说探索亲密关系的隐秘,那些人性深处的不安与压抑。

电影《春潮》,讲述一家三代女性同住一个屋檐下的羁绊与困境。郝蕾饰演的郭建波是女儿,也是母亲。

作为女儿,她是被极度控制而濒临崩溃的;作为母亲,她是因自身经历而消极无力的。

当母亲的无情咒骂劈头盖脸落下来,郭建波的反应是无声地用手捏住仙人掌,这份沉默的反抗背后,是多少年坍塌压抑的母女关系。

电影的一句宣传语是:“你和你母亲的关系,决定你和世界的关系。”

电视剧《熟年》里,郝蕾饰演的二嫂张春梅,演尽了多少都市中年女性的疲惫。

旁人眼里是事业有成的杂志副主编,有教授老公,懂事儿子,亲如母女的婆婆,整个一“人生赢家”。

结果人过中年,儿子叛逆,丈夫“失踪”,被迫离婚,婆婆患上阿尔茨海默症,还有一大家庭的关系需要她周全平衡。

张春梅是传统意义上的“贤妻良母”,是有资源和能力的“成功女性”,但那些生活的变故、人心的变化、衰老与意外的来临,她同样逃不过。

能救回下半生局面的,还是先拆掉“贤妻良母”的禁锢,不要让身边全是“巨婴”。

作为个体的郝蕾,还在享受着表演的突破和改变。

她参演了电影《寄生虫》改编的一部舞台剧,饰演底层家庭的姐姐金基婷,不断用谎言遮掩欲望,最希望改变生活的质量。

这个角色是郝蕾自己选的。

“因为我如果饰演另外几个角色,无论是母亲也好,朴夫人也罢,观众很容易就猜到我会怎么演,那就没意思了。”

郝蕾最喜欢剧中的一句台词——“把以后会过得更好这种胡思乱想忘记吧,只是单纯地享受此时此刻。”

这大概也是她作为郝蕾的心声。

银幕和舞台之外,关于“表演”,郝蕾做的拓展与尝试,越来越大。

疫情三年,不能演出,她就在家写了一本表演书,用现代视角解读斯坦尼斯拉夫斯基全集。

参与幕后,给青年导演的电影处女作《23号》做监制和主演。

担任表演导师,培养和扶持新生电影人。

今年First影展上,郝蕾被问到如何平衡生活与电影?

郝蕾说:“没有什么平衡,生活永远是第一步。只有好好生活,你才能好好地生活在你的角色里,你才能好好地替你的角色去生活。”

《熟年》原著作者伊北形容郝蕾:“年轻时候是叛逆女子,中段是江湖女子,最后是禅意女子。”

郝蕾觉得差不多就是这样。

现在,她正研究易经,学习佛学,相信着,境由心转。

我倒觉得郝蕾依然是“叛逆”的,她总说自己渴望家庭,但她的行为,又更加真实地彰显,她不被世俗意义上“好母亲”角色规训。

原生家庭的隐痛,女性生存的焦虑,在都经历尝试之后,她终于不再用“贤妻良母”去兑换某种解脱。

命运给任何人的剧本都不会完美,男女一样,即便世俗意义最完美的那种,“完美也有自己的偏见”。

唯一不同的是,男性从来不执着于完美,他们心无旁骛,面对当下的目标,没有那么多反思心,愧疚,耻感,那句“至死是少年”,四舍五入就是“不管不顾”。

没有顾全和内耗,对情感浓度和理解没有那么大的渴望,人生这道题,会简单得多。

它某个意义和女性的动物性对抗,但在荷尔蒙慢慢消减的熟年,希望我们也可以,渐渐懂得。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64